Die Energiewende ist mehr als ein politisches Projekt – sie ist ein tiefgreifender Transformationsprozess, der Unternehmen vor enorme Herausforderungen stellt. Zwischen ambitionierten Klimazielen und komplexen regulatorischen Anforderungen müssen Unternehmen ihren Weg finden. Doch wie gelingt der Spagat zwischen gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlicher Machbarkeit?

Die Realität der Energiewende im Unternehmensalltag

Während die öffentliche Diskussion oft von großen Visionen geprägt ist, sieht die betriebliche Realität anders aus. Vielleicht stehst auch du vor der Herausforderung, die Energiewende praktisch umzusetzen, ohne dabei deine Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Ein Blick auf die Wahrnehmung der Energiewende zeigt:

- 34 Prozent der Deutschen nehmen keine direkten Auswirkungen der Energiewende wahr.

- 72 Prozent berichten jedoch von steigenden Energiekosten als bedeutendster Folge.

Diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität unterstreicht die Notwendigkeit, die Energiewende nicht nur politisch, sondern auch praktisch und wirtschaftlich zu gestalten.

Regulatorische Anforderungen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die gesetzlichen Vorgaben zur Energiewende sind vielfältig und komplex. Unternehmen sehen sich mit einer Vielzahl von Anforderungen konfrontiert:

- ESG-Kriterien: Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte gewinnen an Bedeutung und erfordern umfassende Berichterstattung.

- Lieferkettengesetz: Unternehmen müssen die Nachhaltigkeit ihrer gesamten Lieferkette sicherstellen.

- CO₂-Bilanzierung: Die Erfassung und Reduktion von Emissionen wird zunehmend zur Pflicht.

Gleichzeitig zeigt sich in der politischen Zielsetzung für die Energiewende, wie ambitioniert der Umbau des Energiesystems gedacht ist – und welche strukturellen Veränderungen dafür notwendig sind. Diese Anforderungen erfordern nicht nur organisatorische Anpassungen, sondern auch erhebliche Investitionen in Technologie und Know-how.

Ein besonders kritischer Bereich dabei ist die Netzstabilität – denn je mehr erneuerbare Energiequellen ins Netz eingespeist werden, desto größer wird der Aufwand, Angebot und Nachfrage zuverlässig auszutarieren. Um Stromnetze zu stabilisieren, braucht es digitale Steuerung, intelligente Verbrauchslenkung und flexible Netzarchitekturen – ein Aspekt, der künftig noch stärker über das Gelingen der Energiewende entscheiden dürfte.

Wahrnehmung vs. Realität: Die Energiewende aus Unternehmenssicht

Die öffentliche Wahrnehmung der Energiewende ist oft von positiven Erwartungen geprägt. In der Praxis jedoch berichten Unternehmen von erheblichen Herausforderungen:

Komplexität der Umsetzung

Die Integration neuer Technologien in bestehende Prozesse ist aufwendig. Neben technischen Hindernissen müssen auch kulturelle Barrieren im Unternehmen überwunden werden. Es braucht nicht nur Investitionen in moderne Anlagen, sondern auch Schulungen, Akzeptanzprozesse und eine klare Kommunikation innerhalb der Belegschaft.

Kostenbelastung und Fachkräftemangel

Steigende Energiepreise und Investitionskosten belasten die Unternehmen finanziell. Gleichzeitig fehlt es an qualifiziertem Personal für die Umsetzung der Energiewende. Besonders mittelständische Unternehmen tun sich schwer, die wachsenden Anforderungen neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen. Strategische Planung, externe Beratung und gezielte Fördermittel können hier eine Unterstützung bieten.

Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität kann zu Frustration und Unsicherheit führen. Umso wichtiger ist es, die Perspektive von Unternehmen stärker in die politische Debatte einzubinden.

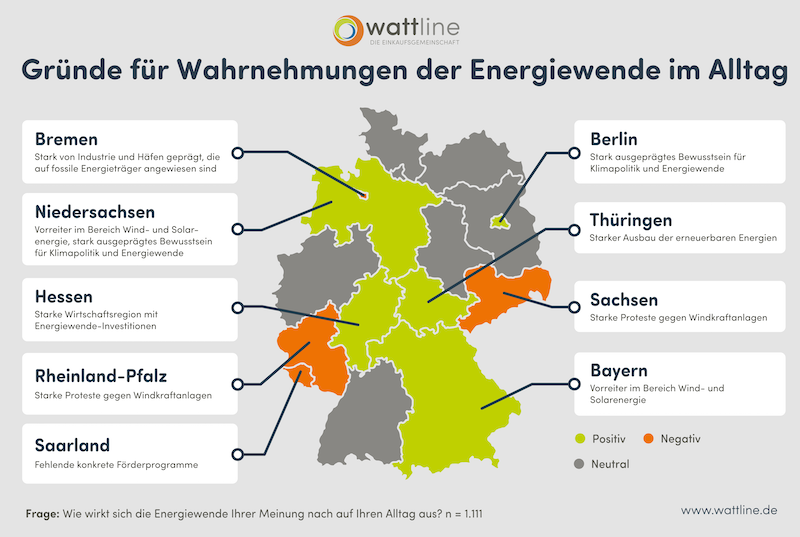

So wird die Energiewende in Deutschland wahrgenommen

Wie wird die Energiewende in den einzelnen Bundesländern eigentlich wahrgenommen? Diese Frage ist entscheidend, denn sie beeinflusst politische Entscheidungen, gesellschaftliche Akzeptanz und letztlich auch unternehmerisches Handeln. Die folgende Grafik gibt einen Einblick in die Sichtweise verschiedener Bevölkerungsgruppen.

Wie stark regionale Gegebenheiten die Wahrnehmung der Energiewende prägen, zeigt diese Infografik. Sie macht deutlich: Je nach wirtschaftlicher Struktur, Ausbaugrad erneuerbarer Energien oder lokaler Protestbewegungen erleben Menschen die Energiewende unterschiedlich.

Während in Bundesländern wie Niedersachsen oder Bayern der Ausbau erneuerbarer Energien positiv wahrgenommen wird, dominieren in Regionen wie Sachsen oder Rheinland-Pfalz eher kritische Stimmen – etwa aufgrund von Protesten gegen Windkraftanlagen. Diese regionalen Unterschiede verdeutlichen, warum Unternehmen ihre Kommunikation und Maßnahmen stets im regionalen Kontext denken sollten.

Best Practices: Erfolgreiche Strategien zur Umsetzung

Trotz der Herausforderungen gibt es zahlreiche Unternehmen, die die Energiewende erfolgreich gestalten:

- Der Ausbau dezentraler Energiesysteme und die Nutzung lokaler Ressourcen ermöglichen mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt.

- Digitale Lösungen wie Energiemanagementsysteme helfen, Verbrauch zu analysieren und Einsparpotenziale zu nutzen.

- Kooperationen mit regionalen Versorgern oder Netzwerken erleichtern den Zugang zu Fördermitteln und technischer Expertise.

Erfolgreiche Umsetzungen zeichnen sich dabei vor allem durch den Mut zur Transformation aus. Wenn du frühzeitig auf nachhaltige Prozesse und Technologien setzt, können sich Wettbewerbsvorteile sichern, interne Innovationspotenziale aktivieren und langfristig resilienter werden.

Ein Blick auf denkbare Zukunftsszenarien zeigt, dass politische, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen auch weiterhin flexibel und vorausschauend begleitet werden müssen.

Handlungsempfehlungen: So gelingt die Energiewende im Unternehmen

Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, solltest du folgende Schritte in Betracht ziehen:

- Ganzheitliche Strategie entwickeln: Die Energiewende sollte als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie verstanden werden.

- Investitionen planen: Langfristige Investitionen in nachhaltige Technologien und Prozesse sind notwendig.

- Mitarbeiter einbinden: Die Schulung und Motivation der Mitarbeiter ist entscheidend für den Erfolg.

- Kooperationen nutzen: Partnerschaften mit anderen Unternehmen und Institutionen können Synergien schaffen.

- Transparente Kommunikation: Offene Kommunikation über Ziele, Maßnahmen und Erfolge stärkt das Vertrauen von Kunden und Partnern.

Entscheidend ist, dass Energiewende-Maßnahmen nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenspiel mit übergeordneten Unternehmenszielen, Marktentwicklungen und gesellschaftlichen Erwartungen stehen.

Wer die Energiewende strategisch angeht, kann nicht nur seine Energieeffizienz verbessern, sondern auch neue Geschäftsmodelle erschließen, regulatorische Risiken minimieren und die eigene Arbeitgeberattraktivität steigern. Dabei lohnt es sich, regelmäßig externe Expertise einzubeziehen und Pilotprojekte frühzeitig zu skalieren.

Fazit: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen

Die Energiewende stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen, bietet jedoch auch zahlreiche Chancen. Mit einer klaren Strategie, innovativen Ansätzen und engagierten Mitarbeitern können Unternehmen nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllen, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Über den Autor: Philip Gutschke leitet bei der wattline GmbH die Bereiche Energiebeschaffung und Unternehmensentwicklung. Bereits seit mehr als 15 Jahren ist er im Energiemarkt aktiv. Nach seinem Einstieg als Unternehmensberater sammelte er vertiefende Branchenerfahrung bei einem Energieversorger. Seit 2011 bringt er sein Know-how bei wattline ein – dort verantwortet er die strategischen und operativen Einkaufsprozesse der Energie-Einkaufsgemeinschaft und vertritt ihre Interessen im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Besonders am Herzen liegen ihm die dynamischen Entwicklungen und komplexen Herausforderungen des Energiemarkts.