Von Smartphones bis hin zu Elektroautos: Lithium-Ionen-Batterien sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken und treiben die Energiewende maßgeblich voran. Doch wie funktionieren Lithium-Akkus eigentlich genau?

Smartphones, Kameras, Elektroautos und Co.: Die meisten elektronischen Produkte in unserem Alltag basieren mittlerweile auf Lithium-Ionen-Batterien. Sie haben eine hohe Energiedichte und können so viel Energie auf kleinem Raum speichern.

Gleichzeitig haben sie in der Regel eine lange Lebensdauer mit vielen Ladezyklen und eine geringe Selbstentladung. Ihr Einsatzspektrum ist breit und durch zahlreiche Weiterentwicklungen werden sie uns vermutlich auch in Zukunft noch lange begleiten.

Wie funktionieren Lithium-Ionen-Batterien?

Lithium ist das leichteste Metall der Welt. Es ist sehr reaktionsfreudig und gibt gern Elektronen ab. Wenn sie sich bewegen, entsteht eine Spannung, die einen elektrischen Stromfluss auslöst.

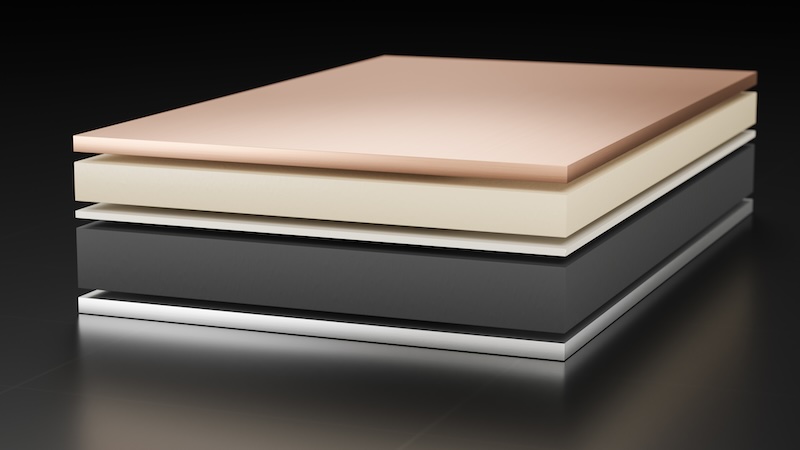

Grundsätzlich bestehen Batterien aus einer positiven Elektrode, auch Kathode genannt, und einer negativen Elektrode, auch Anode genannt. Ergänzt wird dieser Aufbau durch einen Separator, einen Elektrolyten, Stromableiter und ein schützendes Gehäuse.

Bei einer Lithium-Ionen-Batterie besteht die Anode meist aus Graphit. An ihr werden die Elektronen freigesetzt, die anschließend zur Kathode wandern.

Diese wiederum besteht in der Regel aus lithiumhaltigen Mischungsoxiden wie Nickel, Mangan oder Cobalt. Ihre Aufgabe ist es, die Elektronen beim Entladen wieder aufzunehmen.

Strom entsteht außerhalb der Batterie

Eine Lithium-Ionen-Batterie funktioniert durch den Transport von Lithium-Ionen und Elektronen zwischen Kathode und Anode. Sie sind getrennt durch einen Separator.

Beim Entladen gibt das Lithium an der Anode ein Elektron ab und wird zum positiv geladenen Lithium-Ion. Diese Elektronen fließen durch den externen Stromkreis, wodurch elektrische Energie entsteht. Gleichzeitig wandern die Lithium-Ionen von der negativen Anode durch den Elektrolyten und den Separator zur positiven Kathode.

Beim Aufladen dreht sich der Prozess um: Wenn ein Ladegerät angeschlossen wird, fließen die Elektronen zur Anode. Die Lithium-Ionen verlassen die Kathode und wandern durch den Elektrolyten und den Separator zur Anode. Dort werden sie eingelagert, bis der Akku wieder vollständig geladen ist.

Im Gegensatz zu klassischen Batterien, die nach einmaligem Entladen ausgetauscht werden müssen, können Lithium-Ionen-Batterien ihre Elektronen über viele Ladezyklen mehrfach hin- und herbewegen.

Funktion: Wie Lithium-Ionen-Batterien erfunden wurden

Die Entwicklung der leistungsstarken Technologie begann in den 1970er-Jahren. John B. Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino gelten als die „Väter der Lithium-Ionen-Batterie“.

Whittingham legte den Grundstein, indem er die Reaktion von Lithium mit Titandisulfid untersuchte. Er wollte eine reine Lithium-Batterie bauen. Sein Problem: Weil sich bei jedem Ladevorgang Dendriten an der Anode bildeten, kam es zum Kurzschluss. Die Batterien explodierten.

Goodenough entwickelte die Funktionsweise weiter, indem er Lithium-Cobalt-Oxid als Kathodenmaterial einsetzte. Er konnte so die Spannung von zwei auf vier Volt verdoppeln. Das brachte mehr elektrische Leitfähigkeit und höhere Energiedichte als frühere Materialien.

Akira Yoshino entwickelte 1985 den ersten kommerziellen Lithium-Ionen-Akku. Er setzte als Anodenmaterial Erdölkoks statt des reaktionsfreudigen Lithiums ein, wodurch die Batterie sicherer und stabiler wurde.

Eine eingebaute Membran zwischen Kathode und Anode verhinderte das Überhitzen der Zelle. Im Jahr 2019 wurden die drei Entwickler für ihre Arbeit mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet.

Weltweiter Bedarf an Technologie steigt

Heute sind Lithium-Ionen-Batterien ein zentraler Baustein für die Energiewende und die Elektromobilität. Gerade deshalb steht die Weiterentwicklung der Technologie nie still.

Wie die Fraunhofer-Gesellschaft berichtet, gehen Vorhersagen davon aus, dass der weltweite Bedarf an Batteriezellen von 400 bis 500 Gigawattstunden im Jahr 2023 auf bis zu 2.500 Gigawattstunden pro Jahr steigen werde. Das entspricht einer Energiespeicherleistung von mehr als 8.620.000 Haushalten.

Wissenschaftler weltweit versuchen deshalb die Lebensdauer und Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien zu erhöhen, mehr Ladezyklen zu erzeugen und die Sicherheit und Nachhaltigkeit beim Rohstoffeinsatz zu verbessern.

Innovationen wie Feststoffbatterien oder neue Kathoden-Materialien versprechen weitere Fortschritte. Auch Recycling und Rohstoffkreisläufe werden zunehmend wichtiger.

Aufgrund der intensiven Weiterentwicklung und steigenden Nachfrage ist auch der Preis für Lithium enorm gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) ist allein zwischen Dezember 2020 und März 2022 eine Steigerung von 1.000 Prozent zu verzeichnen.

Auch interessant: