Forscher haben eine KI eingesetzt, um die atomare Instabilität von Perowskit-Materialien zu entschlüsseln. Die Ergebnisse könnten dabei helfen, effizientere Perowskit-Solarzellen herzustellen.

Der weltweite Bedarf nach Strom wächst rasend schnell. Daher benötigt es unter anderem bessere Solarzellen, die nicht nur dünn und flexibel sind, sondern auch viel Strom liefern. Sogenannte Halogenid-Perowskite könnten dies ermöglichen.

Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Material für Solarzellen der nächsten Generation. Aber es gibt ein Problem: Bisher wussten Forscher nicht, wie diese Materialien im Detail funktionieren. Gerade auch unter extremen Bedingungen (etwa Kälte). Jetzt haben Forscher aus Schweden mithilfe von Künstlicher Intelligenz wichtige Einsichten erhalten.

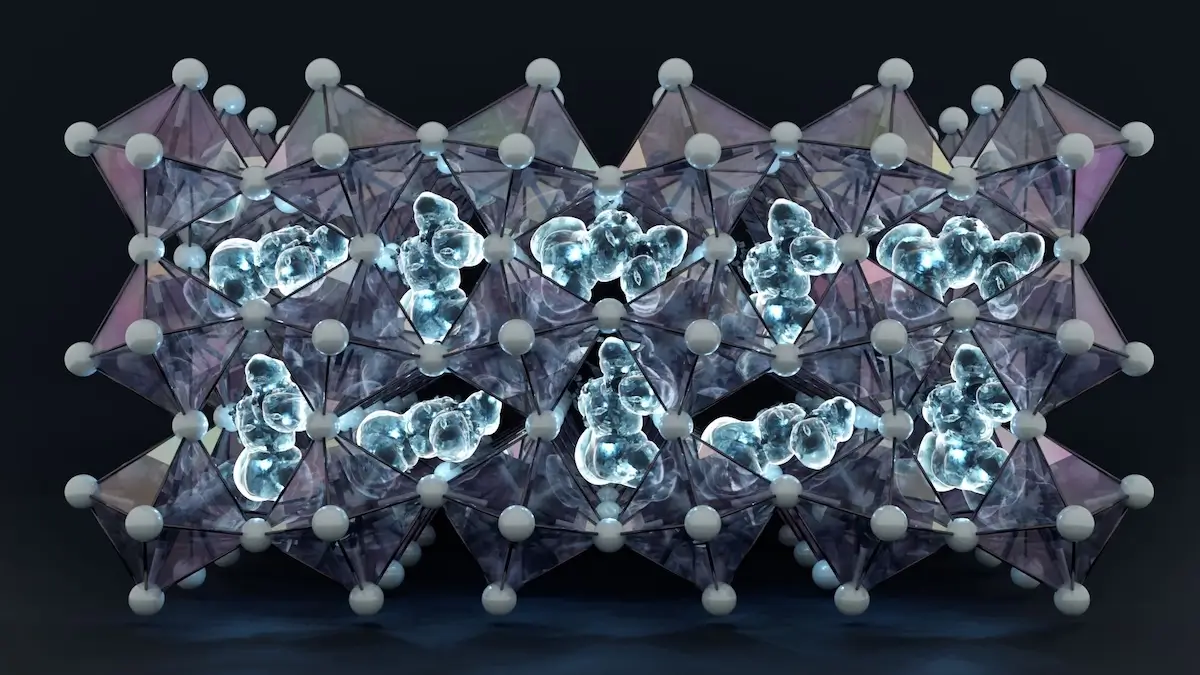

Die Wissenschaftler der Chalmers University of Technology in Schweden untersuchten ein besonders komplexes Material aus der Perowskit-Gruppe: Formamidinium-Bleiiodid (FAPbI₃). Dieses hat besonders gute elektronische Eigenschaften. Außerdem gilt es als einer der besten Kandidaten für Solarzellen, die eines Tages nicht nur Dächer, sondern auch Smartphones und ganze Gebäudefassaden bedecken könnten.

Perowskit-Solarzellen durch KI besser als mit Supercomputern

Das Problem daran ist, dass es sehr instabil ist und schnell abbaut. Um das Problem zu lösen, benötigt es aber zunächst ein Verständnis, wie das Material auf atomarer Ebene funktioniert. Bisher war es besonders komplex, diese Perowskit-Materialien am Computer zu modellieren, da sie stark anharmonisch sind und sich ihre organischen Bestandteile (sogenannte FA-Kationen) ständig drehen.

Es benötigt sehr viel Rechenleistung und dauert auf normalen Supercomputern sehr lang. Deswegen griffen die Forscher zu einem Trick: Sie kombinierten ihre klassischen Simulationsmethoden mit maschinellem Lernen.

Die KI hat im Grunde gelernt, ein Atom-Potenzial zu erkennen, und ist viel genauer als die alten Modelle. Damit konnten die Forscher Simulationen durchführen, die tausende Male länger liefen als zuvor, und Modelle mit Millionen von Atomen anstatt nur Hunderten verwenden. Dieses digitale Upgrade half ihnen, ein grundlegendes Rätsel zu lösen. Sie identifizierten die Struktur des Materials bei niedrigen Temperaturen, die sogenannte „Gamma-Phase“.

Das eingefrorene Chaos

Was das Team herausfand, war ziemlich interessant: Das Material erreicht bei Abkühlung nicht seinen stabilsten Zustand, sondern bleibt in einer Art eingefrorenem „metastabilen Zustand“ hängen. Es ist, als würden die Formamidinium-Moleküle steckenbleiben und es nicht schaffen, sich in die „richtige“ Endposition zu drehen.

Dies passiert, da eine hohe Energiebarriere verhindert, dass die Moleküle in ihren thermodynamisch stabilsten Zustand wechseln können. Die Forscher konnten zeigen, dass dieser eingefrorene Zustand mit dem übereinstimmt, den sie auch in echten Experimenten beobachteten.

Die Erkenntnisse sind wichtig. Denn wenn Forscher nicht wissen, warum ein Material instabil ist, können sie es auch nicht verbessern. Jetzt, da die Forscher die atomare Struktur der instabilen Phase entschlüsselt haben, können sie gezielt daran arbeiten, diese Instabilität durch Beimischung anderer Perowskite zu verhindern.

Laut Studienleiterin Julia Wiktor können diese neuen Simulationsmethoden Fragen beantworten, die noch vor wenigen Jahren unlösbar waren. Die KI hat uns also nicht nur geholfen, ein Materie-Rätsel zu lösen, sondern sie ist auch der Schlüssel zu den super-effizienten Solarzellen von morgen.

Auch interessant: