Künstliche Intelligenz ist ein enormer Energiefresser. Doch KI benötigt nicht nur sehr viel Strom, sondern auch Wasser – vor allem für die Kühlung von Rechenzentren. Eine neue Metastudie gibt Empfehlungen, wie Künstliche Intelligenz nachhaltiger werden kann.

Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Denn: Immer mehr Menschen integrieren KI-Anwendungen in ihren Alltag – in From von Chatbots, Übersetzungsdiensten, beim Einkaufen oder mit Smart Home.

Doch solche Alltagshelfer haben auch ihren Preis. Je mehr Menschen KI-unterstützte Dienste nutzen, desto höher ist nämlich der Energie- und Wasserverbrauch der Systeme. Allein für das Jahr 2024 wird der zusätzliche Stromverbrauch von Rechenzentren für den Betrieb von KI-optimierten Servern auf rund 261 Terawattstunden geschätzt. Bis 2027 soll diese Zahl Prognosen zufolge auf 500 Terawattstunden ansteigen.

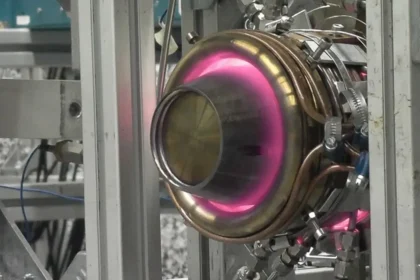

Mit dem erhöhten Strombedarf wird aber auch die Wassermenge, die für die Kühlung der Rechenzentren notwendig ist ansteigen. Denn KI-Anwendungen verbrauchen je Kilowattstunde zwischen 1,8 und zwölf Litern Wasser – je nach Standort und Kühltechnik.

Forscher der Gesellschaft für Informatik haben sich dieser Problematik angenommen. In einer Metastudie haben sie die ökologischen Auswirkungen von KI analysiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet, um Künstliche Intelligenz nachhaltiger zu machen.

Wie kann Künstliche Intelligenz nachhaltiger werden?

Für ihre Studie haben die Forscher den Wasserverbrauch von KI-Systemen entlang ihres gesamten Lebenszyklus untersucht. Gefördert wurde die Studie vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Es sollte die Frage beleuchtet werden, wie viele Wasserressourcen die Entwicklung und Nutzung von KI tatsächlich benötigt. Dabei wurde nicht nur der Wasserverbrauch für Kühlsysteme untersucht, sondern beispielsweise auch für die Herstellung von auf KI spezialisierten Chips.

„Der Wasserverbrauch von KI wird derzeit oft noch unterschätzt. Wenn wir nicht gegensteuern, drohen neue Nutzungskonflikte – gerade in Regionen, die bereits heute mit Wasserknappheit kämpfen“, so Studienautorin Lena Hoffmann. Problematisch sei dabei vor allem fehlende Transparenz, da es für viele KI-Systeme keine Angaben zum tatsächlichen Verbrauch gibt.

„Aktuell lässt sich kaum beziffern, welchen ökologischen Fußabdruck eine einzelne KI-Anfrage – etwa nach Ideen für ein Geburtstagsgeschenk oder ein paar Zeilen Code – konkret hinterlässt“, so Teresa Zeck, Referentin bei der GI und Mitautorin der Studie. „Diese Intransparenz erschwert sowohl das Problembewusstsein als auch die politische Steuerung.“

Empfehlungen für nachhaltigere KI

Die Studienautoren sind nach ihrer Metaanalyse sicher, dass KI nur zur Bewältigung globaler Herausforderungen beitragen kann, wenn sie auch nachhaltig und verantwortungsvoll gestaltet wird. Dafür sei eine ökologische Transformation der digitalen Infrastruktur unausweichlich.

Um dies zu erreichen müsse der direkte und indirekte Ressourcenverbrauch von KI künftig ganzheitlich betrachtet werden. Dafür sei zusätzlich die Forschung und Innovationsförderung für ressourcen- und energieeffiziente KI-Technologien notwendig, die gefördert werden müsse.

Dazu zählen für die Studienautoren unter anderem wassersparende Kühltechnologien sowie energie- und ressourcensparender Rechenzentrumsinfrastruktur. Aber auch die Standortwahl für Rechenzentren müsse unter Berücksichtigung der lokalen Wasserverfügbarkeit stattfinden. Außerdem müsse ein konsequente Kreislaufwirtschaft in der Hardwareproduktion aufgebaut werden.

Auch interessant: