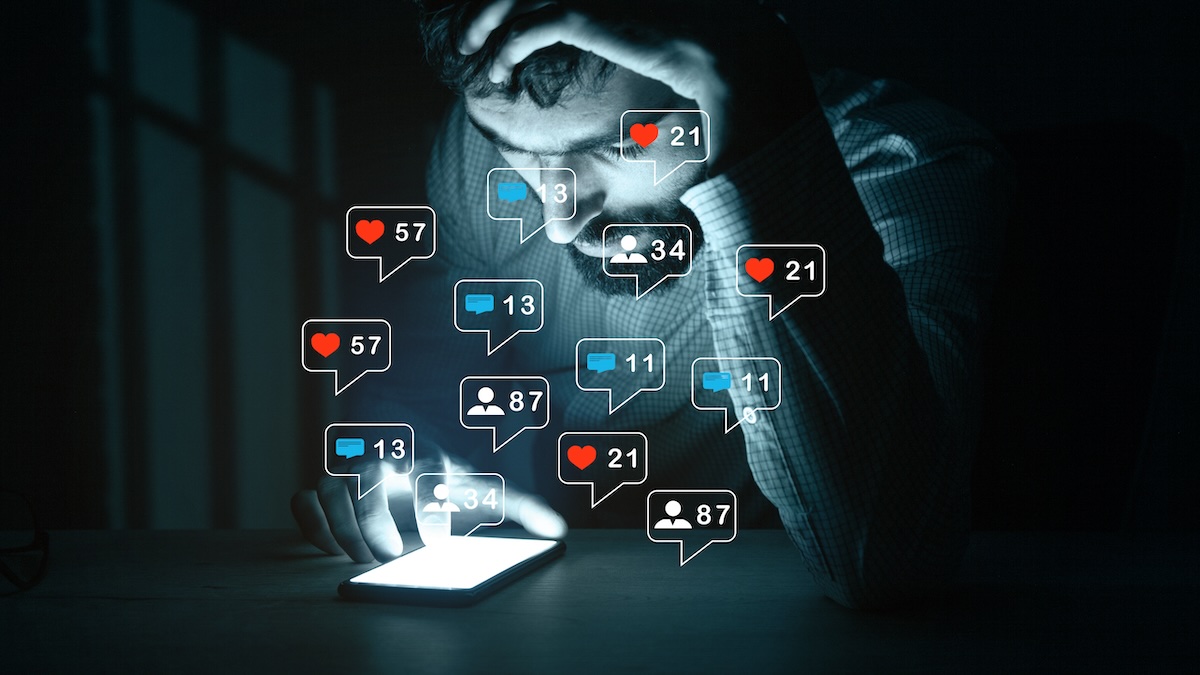

Als Nationale Akademie der Wissenschaften erhalten Publikationen der Leopoldina viel Aufmerksamkeit. Das jüngste Diskussionspapier befasst sich mit Social Media. Es geht um eine Altersgrenze, Smartphone-Verbote und präventiven Schutz. All das zeigt: Das Kernproblem wurde nicht erfasst. Eine kommentierende Analyse.

Wie sieht die wissenschaftliche Studienlandschaft zu Social Media aus?

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihrem aktuellen Diskussionspapier. Es trägt den Titel „Soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ und beschäftigt sich mit den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Einfluss von sozialen Medien.

Die Botschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist zwar zwischen den Zeilen versteckt und trotzdem sehr deutlich: Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Belege, dass soziale Medien nachhaltig und ausschließlich negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben.

In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es:

„Der Großteil der verfügbaren Evidenz ist korrelativer und nicht kausaler Natur.“

Altersgrenze und Smartphone-Verbot als Handlungsempfehlungen

Obwohl es also keine fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, die einen negativen Einfluss durchgehend belegen, gibt die Gelehrtengemeinschaft teils weitreichende Handlungsempfehlungen ab, die in den Ohren mancher Politiker sicherlich wohlwollend aufgenommen werden.

Konkret geht es beispielsweise darum, eine pauschale Altersgrenze von 13 Jahren für jegliche Social-Media-Nutzung einzuführen. Ein weiteres Beispiel: Erst ab der 11. Klasse sollen Schülerinnen und Schüler ihre Smartphones in der Schule nutzen dürfen. Das sind nur zwei radikale Vorschläge, die im Papier unterbreitet werden, um mögliches Suchtverhalten von Kindern und Jugendlichen durch Social Media zu unterbinden.

Vorsorge statt Lösungssuche

Besonders interessant: Die Autorinnen und Autoren der Leopoldina sprechen sich dafür aus, das sogenannte Vorsorgeprinzip einzusetzen. Das heißt:

„Es besagt, dass vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden sollten, wenn es Hinweise auf mögliche schädliche Auswirkungen gibt, auch wenn wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt ist, wie groß das Risiko tatsächlich ist.“

Oder anders formuliert: Anstatt sich tatsächlich mit konkreten Lösungsansätzen zu beschäftigen, rät die Leopoldina als Nationale Akademie der Wissenschaften pauschal dazu, Altersbeschränkungen und Smartphone-Verbote einzuführen – Vorschläge, die komplett an der Realität vorbeigehen.

Keine sicheren Möglichkeiten für technische Alterskontrollen

Das beginnt schon damit, dass es bislang noch kein funktionierendes System zur Altersverifikation von Personen gibt. Selbstverständlich gibt es das Video-Ident-Verfahren, dass wir von Banken kennen, bei dem wir uns als Erwachsene mit dem Personalausweis verifizieren, um ein Konto oder ein Depot zu eröffnen.

Ein technisches Äquivalent gibt es für Instagram, TikTok und Co. noch nicht. Zwar arbeiten sowohl die Technologie-Konzerne als auch die Europäische Union daran, entsprechende Sicherheiten zu schaffen. Bislang gibt es jedoch noch kein funktionierendes System, was die Forderung nach einer Altersgrenze zu einer Farce macht.

Hinzu kommt, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, den eigenen Standort und das eigene Alter im Internet zu verändern. Das beginnt bereits mit Technologien wie VPN-Servern oder dem Tor-Browser. Das wiederum zu verbieten, wäre ein weitreichender Einschnitt in die digitale Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger.

Wer also das Ziel verfolgt, einen Social-Media-Account zu eröffnen, schafft das – ob mit oder ohne Alterskontrolle und Altersgrenze.

Medienkompetenz in Kitas, Schulen und bei Eltern fördern

Wie lässt es sich also sinnvoll verhindern, dass Kinder und Jugendliche unter dem Einfluss von sozialen Medien leiden, indem sie beispielsweise nicht altersgerechte Inhalte durch Algorithmen ausgespielt werden? Die Lösung dafür gibt es selbstverständlich nicht. Fest steht: Eine Altersgrenze ist der falsche Weg.

Anstatt pauschal Verbote auszusprechen, um dem Problem aus dem Weg zu gehen, wäre es im ersten Schritt wichtig, dass Eltern und Erwachsene als Vorbilder ihr eigenes Social-Media-Verhalten kritisch hinterfragen.

- Ist es wirklich nötig, dass schon Babys ein Smartphone in den Kinderwagen gelegt bekommen?

- Muss in Anwesenheit von Kindern minuten- oder stundenlang ins Smartphone geschaut werden?

- Wäre es nicht sinnvoller, im ersten Schritt die eigene Social-Media-Sucht anzugehen, wenn mehrere Stunden Social-Media-Nutzung jeden Tag im Protokoll stehen?

Digitales Wissen an alle Mitbürger bringen

Ebenso müssen Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen und Vorgesetzte in Unternehmen endlich damit beginnen, sich proaktiv mit Smartphones, Computern und sozialen Medien auseinander zu setzen.

Es ist in deutschen Unternehmen keine Seltenheit, dass Angestellte nicht einmal wissen, was ein Browser ist. Lehrer sind nicht dazu in der Lage, ein Smartphone einzurichten. Wenn das unsere digitale Basis ist, sollten wir dringend an dieser Stelle ansetzen. Also: Statt Altersgrenze für Social Media lieber einen Pflichtkurs Internet für alle Deutschen.

Auch interessant: