Heißer als die Sonne – und kleiner als ein Staubkorn: Forschende des King’s College London haben den heißesten Motor der Welt geschaffen. Der winzige Einzelpartikelmotor trotzt den Gesetzen der Thermodynamik und könnte künftig helfen, komplexe Prozesse wie die Faltung von Proteinen effizienter zu berechnen.

Im Inneren der Sonne herrschen extreme Bedingungen: Im Kern erreicht sie Temperaturen von etwa 15 Millionen Grad Celsius, während ihre sichtbare Oberfläche, die Photosphäre, rund 6.000 Grad Celsius heiß ist. Diese enorme Hitze entsteht durch Kernfusion, bei der Wasserstoff zu Helium verschmilzt und gewaltige Energiemengen freisetzt.

Forschern vom King’s College London ist es nun gelungen, diese unvorstellbaren Temperaturen in einem Labor zu übertreffend – mit dem heißesten Motor der Welt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Motor im herkömmlichen Sinne, wie beispielsweise in einem Auto.

Denn dabei handelt es sich in der Wissenschaft per Definition lediglich um Motoren, die eine Energieform in mechanische Energie umwandeln können. In diesem Fall wird also Wärme in Bewegung umgewandelt.

Das leistet der heißeste Motor der welt

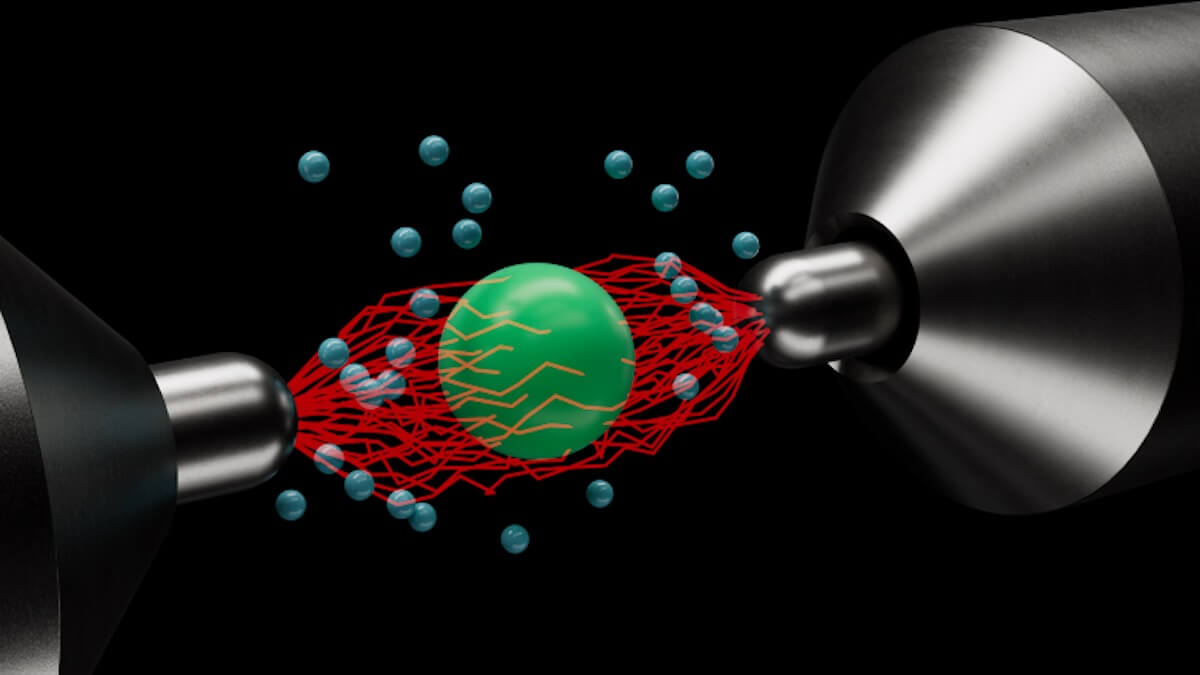

Die Forscher, die ihre Arbeit in dem wissenschaftlichen Journal Physical Review Letters veröffentlicht haben, erhoffen sich mit ihrer Entdeckung eine neue Grundlage für eine effizientere Methode zur Berechnung der Faltung von Proteinen. Bei dem heißesten Motor der Welt handelt es sich um ein mikroskopisch kleines Teilchen, das mithilfe elektrischer Felder bei niedrigem Druck schwebt.

Dafür haben die Wissenschaftler das Teilchen in einer elektrischen Falle, der sogenannten Paul-Falle, schweben lassen. In dieser ist es möglich, die Wärme des gefangenen Teilchens exponentiell erhöhen. Dafür haben die Forscher eine rauschbehaftete Spannung an eine der Elektroden angelegt, um das Schweben hervorzurufen.

Die Forscher des King’s College London konnten mit ihrem Experiment erstmals Temperaturen in einem so kleinen Maßstab so hoch treiben. Dabei konnten sie feststellen, dass ihre Ergebnisse den Grundgesetzen der Thermodynamik teilweise widersprachen.

„Indem wir uns mit der Thermodynamik auf dieser nicht intuitiven Ebene auseinandersetzen, können wir in Zukunft bessere Motoren und Experimente entwickeln, die unser Verständnis der Natur herausfordern“, erklärt Erstautorin Molly Message, die Doktorandin am Fachbereich Physik des King’s College London ist. „Motoren und die Arten der Energieübertragung, die in ihnen stattfinden, sind ein Mikrokosmos des gesamten Universums. Die Untersuchung der Dampfmaschine führte zur Thermodynamik, die wiederum einige der grundlegenden Gesetze der Physik aufdeckte.“

Die fortgesetzte Erforschung von Motoren in neuen Bereichen biete deshalb das Potenzial, das Verständnis des Universums voranzutreiben. Dazu gehörten auch Prozesse, die die Entwicklungen des Universums vorantreiben.

Grundlage für die Proteinforschung

Künftig könnte das entwickelte System als analoger Computer genutzt werden. Damit könnten beispielsweise Vorhersagen getroffen werden, wie sich Proteine falten und zusammenbauen.

Diese Form der analogen Computer würden eine direkte, physikalische Simulationen des Systems, das Sie modellieren möchten, ermöglichen. Denn durch das Schweben der Teilchen in der Paul-Falle können Kräfte simuliert werden, die während der Faltung auf Proteine wirken.

Proteine sind die Motoren, die die meisten wichtigen Prozesse in unserem Körper antreiben“, erklärt Co-Autor Dr. Jonathan Pritchett vom King’s College London. „Daher ist es für das Verständnis von Krankheiten und deren Behandlung von entscheidender Bedeutung, ihre Funktionsweise zu verstehen und zu wissen, wie es zu Fehlfunktionen kommen kann.“

Dabei könnte die neue Vorgehensweise weniger Energie verbrauchen. Somit wäre sie auch nachhaltiger im Vergleich zu Methoden, die auf digitalen Computern basieren.

Auch interessant: